Mucho se habla de la Operación Lanza del Sur, que es el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe para presuntamente combatir el tráfico de drogas en la región. Menos prensa y divulgación tiene otro operativo encabezado por fuerzas estadounidenses, esta vez en el Pacífico oriental. Se trata de Pacific Viper, centrado en detener el ingreso de estupefacientes a territorio estadounidense por esa zona de su geografía.

Allí, la Guardia Costera ha incrementado sus patrullajes, consiguiendo un genuino golpe al decomisar, entre agosto y octubre, 34 embarcaciones y sacar de circulación 45 toneladas de cocaína. Acá el enfoque es distinto: no se trata solo de bombardear narcolanchas, sino más bien de detenerlas. Y la concentración de los esfuerzos de vigilancia y control en esa región responde al hecho de que se trata del corredor tradicional de tráfico de cocaína proveniente de Colombia, Perú y Ecuador.

Los 86 detenidos y la confirmación de que la operación seguirá para “proteger el territorio estadounidense, contrarrestar el terrorismo y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y los carteles responsables del tráfico de drogas” dan una clara señal del impulso y la importancia que otorga Estados Unidos a esta nueva política de combate al narcotráfico.

Bombardeos sin impacto

Solo entre enero y agosto, las autoridades estadounidenses decomisaron droga en el Caribe y el Pacífico por un valor de 2.200 millones de dólares. Uno de los mayores hallazgos se realizó entre fines de junio y mediados de agosto, cuando 27.800 kilos de cocaína y 6.600 de marihuana fueron capturados en distintas operaciones, suficientes “para causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida”, según afirmó el contralmirante Adam Chamie en un comunicado.

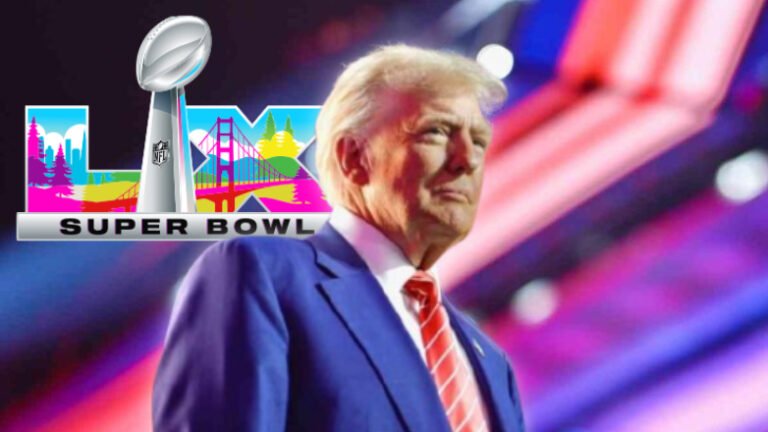

Estas enormes cantidades de droga que fluyen hacia Estados Unidos podrían explicar la orden dada por Donald Trump de bombardear supuestas narcolanchas, una medida que no es compartida por muchos.

“Destruir lanchas rápidas simplemente incentiva a los narcotraficantes a usar otros vehículos marítimos, como barcos pesqueros, cargueros, yates, semisumergibles o contenedores. No tiene ningún impacto a largo plazo en el flujo de cocaína hacia Estados Unidos”, opina Jeremy McDermott, especialista de Insight Crime.

También Bernarda Jarrín, politóloga ecuatoriana afincada en Washington, coincide en las limitaciones de esa política. “Interceptar lanchas puede complicar el traslado de droga y aumentar los riesgos para las organizaciones criminales, pero es una medida limitada. Los grupos criminales suelen adaptarse rápido y pueden cambiar rutas o métodos. Esta estrategia funciona solo si se combina con acciones más amplias en tierra, puertos y cooperación regional”.

Cooperación más que enfoques unilaterales

Cooperación regional. Ese parece ser el concepto más relevante. Todos los expertos coinciden en que el origen de la cocaína está en Colombia, Perú y Bolivia, además de Ecuador como punto de salida y Venezuela, Centroamérica y el Caribe como lugares de paso. México también produce droga que ingresa a Estados Unidos, en este caso fentanilo (además de cocaína), a partir de precursores químicos que llegan desde China.

Las rutas, si hablamos de las drogas producidas en Sudamérica, suelen ser marítimas y aéreas. En el caso mexicano, en tanto, también hay rutas terrestres.

Según cifras de Insight Crime, en 2024 Colombia y Ecuador lideraron los decomisos de cocaína, con 279,7 y 252 toneladas métricas sacadas del mercado ilegal, respectivamente. Más atrás viene Panamá, con 99,3 toneladas métricas. Los datos del Gobierno de Estados Unidos indican que el 80 por ciento de los decomisos de droga se produce en el mar, y el 74 por ciento del total se decomisa específicamente en el Pacífico, mientras que solo el 16 por ciento se intercepta en el Caribe.

Por ello, un enfoque unilateral no será tan exitoso como un abordaje del problema desde distintos frentes. “Aunque la mayor parte de la cocaína se produce en Bolivia, Perú y Colombia, el tráfico internacional también depende mucho de los países que funcionan como corredores. Por su ubicación, Venezuela se ha convertido en un punto estratégico de tránsito y acopio antes de que los cargamentos salgan hacia los mercados de destino”, dice Jarrín.

“Colombia concentra la gran mayoría del tráfico. Venezuela es un país de tránsito, tanto para Europa como para Estados Unidos”, confirma McDermott.

El problema del fentanilo

“Actualmente, la mayor preocupación son los opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, por su potencia y el alto número de sobredosis asociadas. Aun así, el consumo de heroína y cocaína sigue siendo significativo en varias zonas del país. La marihuana tiene un tratamiento distinto porque muchos estados ya cuentan con marcos de regulación o despenalización”, explica Jarrín. “En cuanto al número de muertes causadas por drogas en Estados Unidos, el fentanilo es, con diferencia, la más letal”, apunta McDermott.

Siendo el fentanilo el principal problema de drogas en Estados Unidos, como ha señalado la misma DEA (Administración de Control de Drogas), el despliegue militar contra la cocaína podría parecer fuera de foco. Sin embargo, el Gobierno de Donald Trump sostiene que las mafias que producen fentanilo se financian con el tráfico de cocaína, y por ello ha centrado sus esfuerzos en la lucha contra esa droga en el Caribe, muy cerca de Venezuela.